Das coisas boas que o futebol traz, é curioso o senso de “integração” manifesto no twitter por diferentes pessoas em relação à América Latina nesta Copa do Mundo. A recente (e dramática) classificação uruguaia para a semifinal do torneio – que não acontecia há 40 anos – foi sintomática em engrossar a torcida por nossos vizinhos. Claro que boa parte disso é efêmero, ancorado numa simpatia frágil, interesse comedido e envolvimento passageiro.

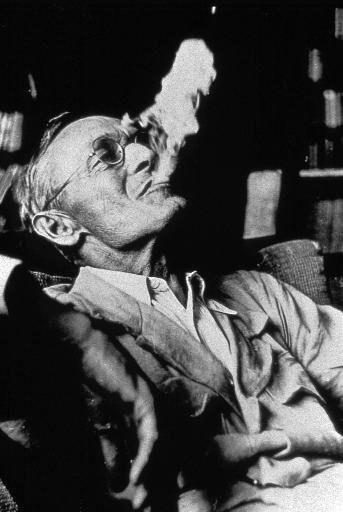

Ainda assim, simboliza algo. Lembrei de um texto que publiquei em 2007: uma breve análise do livro “As Veias Abertas da América Latina”, clássico absoluto sobre a história crítica do continente, lançado pelo escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano em 1971.

Galeano é conhecido, também, por ser fanático por futebol, tendo livros dedicados inteiramente ao tema (como “Futebol Ao Sol e À Sombra”), sendo sempre solicitado para comentar o esporte. No artigo, cito justamente nosso quase total e irrestrito desconhecimento sobre a história da América Latina, além do papel imperialista do Brasil na região. A Copa do Mundo, mesmo que brevemente, ajuda a termos um olhar mais aproximado dos vizinhos, sendo uma boa oportunidade para retomar o tema.

Por isso, republico aqui o artigo lançado originalmente no Simplicíssimo e que na verdade foi escrito por mim para debate num grupo de estudos da América Latina que fundamos na faculdade. Que sirva para mudar velhos hábitos arraigados e que mal percebemos. Ou, menos pretensiosamente, que possa suscitar um novo debate: sadio e necessário.

Eduardo Galeano: as feridas expostas da América

“…temos guardado um silêncio bastante parecido com a estupidez…”

A primeira frase que lemos ao abrir “As Veias Abertas Da América Latina” é de uma pungência reveladora. Inquisitiva, na verdade. Dá para o leitor, senão a vergonha, um possível incômodo muito próximo do real: somos um povo alienado quanto à sua própria origem.

Quantos de nós não somos capazes de tecer longos comentários sobre a história e as vanguardas artísticas européias mas quando apontamos para a América Latina simplesmente engasgamos? Nosso quintal? Quintal dos Estados Unidos? As faces do imperialismo são muitas, inclusive aquela que se transmuta num sub-imperialismo, outorgando sobre os países do bloco, principalmente Brasil, Argentina e México, o papel de devorador de seus próprios semelhantes.

Os brasileiros, em especial, parecem literalmente de costas para o resto do continente. Ilusões de independência ou opulência desmedida, não se sabe. Apreço excessivo por se parecer estadunidense ou europeu. Estranheza quanto à língua mater – afinal, somos os únicos da região que falamos português. As possibilidades variam.

Há um comportamento típico do ignorante: ele evita aquilo que desconhece. Porque isso nada mais significa do que se expor, estar vulnerável às suas indisfarçáveis fraquezas. De fato, não é surpreendente a distância propositadamente criada entre os habitantes desta parte do globo. Vassalos, desde muito, os grilhões ainda permanecem no lugar mais difícil de serem extirpados: nossas mentes.

De nítida tradição marxista, Galeano faz uma reconstrução minuciosa da história do bloco, amparado em inúmeros estudos, dados, referências e fatos sólidos, provendo a base necessária para que suas explanações nos sejam críveis. Difícil, isto sim, contrapor aquilo que é apresentado. Resume ele:

“Desde o descobrimento até nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal têm-se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder. Tudo: a terra, seus frutos e suas profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar tem sido sucessivamente determinados, de fora, por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. (…) Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória alheia, nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros: os impérios e seus agentes nativos.” (pág. 14).

Nossa ruína significou, portanto, o desenvolvimento do velho mundo, o máximo esplendor que o sistema pôde alcançar. Prata, ouro, açúcar, café, estanho, salitre, ferro, petróleo, borracha, cacau e algodão, cada um em seu ciclo, numa determinada época e ocorrendo em vários países, significaram a exploração de todas as riquezas existentes na América Latina, financiando, de modo essencial, a ascensão do capitalismo e o nível de vida que europeus e estadunidenses têm hoje.

Os recursos que uma terra ou região poderia dar, não raro, significavam a destruição completa daquela localidade. O auge e queda de Potosí, na Bolívia, Ouro Preto, no Brasil e Havana em Cuba são sintomáticos em demonstrar o quanto a sede imperialista pode devastar, em tão pouco tempo, redutos de abundância mineral e produtiva. Destino não menos trágico tiveram as principais cidades da Argentina, Peru, Equador, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela, México e Haiti.

Dos 90 milhões de índios que habitavam estas terras antes da chegada dos conquistadores, sobraram apenas 3,5 milhões no impressionante espaço de um século e meio após a descoberta. Dizimados e escravizados, foi principalmente sob a pele indígena que a Europa encontrou o cenário perfeito para a sua salvação: recursos naturais em abundância e mão de obra gratuita. Segundo dados oficiais da época, que não consideram a imensa exportação clandestina para lugares como China e Filipinas, entre 1503 e 1660 chegaram ao porto de San Lucas de Barrameda, na Espanha, 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata. Já a produção brasileira de ouro, no século XVIII, proporcionou à Europa um volume maior que o extraído das colônias nos dois séculos anteriores. Dez milhões de escravos africanos foram trazidos para o Brasil.

No mosaico composto por Galeano, há poucos buracos. Demonstra, de forma clara e sistemática, as diferentes formas de expropriação ilegal do continente ao longo das épocas. Intervenções diretas e agressivas nos governos, subjugação literal dos povos oprimidos e, mais recentemente, a ingerência inegável em assuntos internos dos países, além do domínio do capital estrangeiro. Números de 1968 mostraram que este capital externo controlava, no Brasil, 40% do mercado de capitais, 62% de seu comércio exterior, 82% do transporte marítimo, 67% dos transportes aéreos externos, 100% da produção de veículos a motor, 100% dos pneumáticos, mais de 80% da indústria farmacêutica, 50% da química, 59% da produção de máquinas, 62% das fábricas de autopeças, 48% do alumínio e 90% do cimento.

Este quadro se alastra por todos os outros países do bloco. O domínio do sistema bancário, também, é quase absoluto. Empréstimos do FMI e do BID, órgãos que defendem os interesses estadunidenses, são sempre acompanhados por duras exigências e cartilhas inflexíveis que afetam a soberania dos países. Entre as condições, estão, por exemplo, a obrigação de utilizar os fundos em mercadorias dos Estados Unidos e transportar pelo menos a metade para eles. Determinam a política de tarifas e impostos dos serviços, aprovam planos de obras, redigem licitações, administram os fundos, os juros, o pagamento da dívida e vigiam o cumprimento dos mesmos. Interferem até no ensino superior da região. Não se pode modificar, sem seu conhecimento prévio e permissão, as leis orgânicas ou os estatutos, impondo também reformas docentes, administrativas ou financeiras, tudo de acordo com as pautas do neocolonialismo cultural.

Não deixam brechas, ressalta Galeano:

“Empobrecidos, sem comunicação, descapitalizados e com gravíssimos problemas de estrutura dentro de cada fronteira, os países latino-americanos abatem progressivamente suas barreiras econômicas, financeiras e fiscais para que os monopólios, que ainda estrangulam cada país separadamente, possam ampliar seus movimentos e consolidar uma nova divisão do trabalho, em escala regional, mediante a especialização de suas atividades por países e por ramos, a fixação de dimensões ótimas para suas filiais, a redução dos custos, a eliminação dos competidores alheios à área e à estabilização dos mercados. As filiais das corporações multinacionais só podem apontar à conquista do mercado latino-americano, em determinadas condições que não afetem a política mundial traçada por suas casas-matrizes.”

Neste ponto, e lembrando que um dos principais problemas do livro referem-se à questão temporal, apresentando muitos dados ultrapassados e obsoletos, que carecem de uma atualização, convém resgatar o ano de 1989, fundamental tanto para a política quanto para o pensamento vigente. Após a queda do muro de Berlim e a apressada declaração de morte do comunismo, o ideal capitalista tratou logo de se solidificar.

O Consenso de Washington, conjunto de medidas englobando dez regras básicas – como disciplina fiscal, abertura comercial, investimento estrangeiro direto sem restrições, privatização das estatais e leis trabalhistas mais “leves”, na verdade prejudicando o trabalhador, formuladas por economistas do FMI, do Banco Mundial e do Departamento de Tesouro do Estados Unidos, sob artigo do economista John Williamson, foram criadas para e seguida a risca por todos os países do bloco latino-americano da década de 90 até hoje. As “orientações” visavam a “recuperação econômica” das nações em desenvolvimento.

Outro marco de 1989 foi o aparecimento do artigo “O Fim da História”, do estadunidense Francis Fukuyama, na revista “The National Interest”. Para Fukuyama, o fim do socialismo era a prova da superioridade da ideologia capitalista e da democracia burguesa, tendo a humanidade atingindo, no final do século XX, o ponto culminante de sua “evolução”, sob todos os demais sistemas concorrentes. Como “solução final do governo humano”, o capitalismo contemporâneo decretava “o fim da história da humanidade”, a única alternativa possível e viável.

Resignar-se, portanto, à sua condição histórica “natural”, respeitando toda a herança imposta pelo imperialismo e sendo complacente com a ingerência do capital externo seria uma espécie de sugestão à América Latina, já que a solução estava dada através da cartilha recomendada.

Após 20 anos de atuação, o neo-liberalismo ainda patina em sua ineficiência e paradoxos.

Curiosa contradição histórica, considerando que os Estados Unidos pregam o liberalismo apenas para os outros, sendo rigorosamente protecionistas para consigo mesmos, transformando “a mão invisível” de Adam Smith no nada sutil big stick do inquisidor Tio Sam de cartola e dedo em prontidão.

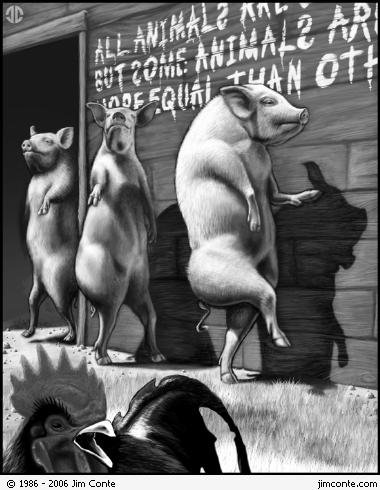

Galeano expõe com propriedade tudo de mais intrínseco, e doloroso, que a América Latina possui nestes séculos de vida. O breve panorama traçado por ele comprova, com assustadora exatidão, aquilo que George Orwell constata ao final de “Revolução Dos Bichos”. Observando a notável semelhança adquirida entre homens e porcos, que agora andavam sob duas patas, vestiam ternos, tinham a mesma postura e os mesmos hábitos que os seus inimigos do passado, deixa entrever uma frase tristemente adequada às explanações do livro de Galeano: “todos os homens são iguais, mas alguns são mais iguais que outros.”

O uruguaio termina, não por acaso, numa espécie de convocação aos habitantes do bloco, sugerindo um despertar das massas, tal qual Marx e Engels ao final do Manifesto Comunista. Diz ele:

“Enquanto o norte da América crescia, desenvolvendo-se para dentro de suas fronteiras em expansão, o sul, desenvolvido para fora, explodia em pedaços como uma granada.

O atual processo de integração não nos faz reencontrar nossa origem nem nos aproxima de nossas metas.

Não há de ser a General Motors ou a IBM que terá a gentileza de levantar, no nosso lugar, as velhas bandeiras de unidade e emancipação caídas na luta, nem hão de ser os traidores contemporâneos os que realizarão, hoje, a redenção dos heróis ontem traídos.

Os despojados, os humilhados, os miseráveis têm, eles sim, em suas mãos a tarefa. A causa nacional latino-americana é, antes de tudo, uma causa social: para que a América Latina possa renascer, terá de começar por derrubar seus donos, país por país. Abrem-se tempos de rebelião e mudança. Há aqueles que crêem que o destino descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha, como um desafio candente, sobre a consciência dos homens.”

Sobrepujar a letargia e servidão de nossas próprias posturas, e pensamentos, parece-me, de fato, o primeiro passo para que isto aconteça.